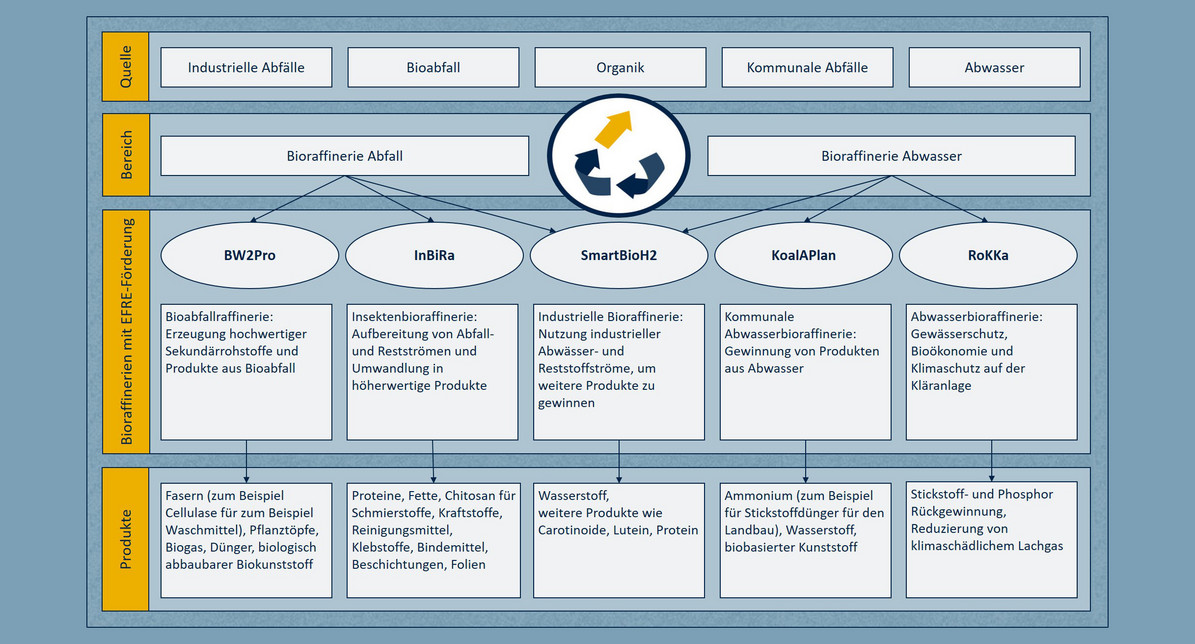

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg förderte gemeinsam mit der EU-Kommission im Rahmen des EFRE-Förderprogramms „Bioökonomie Bio-Ab-Cycling“ den Bau und die Umsetzung von fünf modularen Bioraffinerien. Inzwischen sind die Vorhaben abgeschlossen.

In einer nachhaltigen Bioökonomie werden Abwasser- und Abfallbehandlungsanlagen zu wichtigen Rohstofflieferanten. Ziel ist es, aus Abfall und Abwasser Rohstoffe für Produkte zu gewinnen, die wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht und einer ökonomischen Nutzung zugeführt werden.

So können in Kläranlagen aus Abwasser Plattformchemikalien wie Ameisensäure, Ammonium oder Wasserstoff gewonnen werden. Auch aus Bioabfall können Produkte gewonnen werden wie Fasern zur Verwendung in Blumentöpfen oder Polyhydroxyalkanoat (PHA), ein biologisch abbaubarer Stoff, mit dem biobasierte Kunststoffe hergestellt werden, oder Dünger und Biogas.

Im Rahmen der geförderten Projekte wurden Verfahren, die im kleinen Maßstab bereits funktionieren, in Demonstrations- und Pilotanlagen im Sinne einer Raffinerie kombiniert und erprobt. Dies ist eine wichtige Zwischenstufe, bevor im nächsten Schritt die Verfahren in Kommunen oder in der Industrie zum Einsatz kommen.

Es wurden rund 19 Millionen Euro an Fördergeldern eingesetzt, davon rund 7,7 Millionen Euro der Europäischen Union und rund 11,2 Millionen Euro des Landes Baden-Württemberg. Zusätzlich förderte das Land die „Fachinitiative zur Gewinnung von Rohstoffen aus Abfall und Abwasser“ als Innovationsökosystem, also als räumlich begrenztes Cluster, in dem sich verschiedene Akteure miteinander vernetzen, um gemeinsam Innovationen voranzutreiben.

Folgende Projekte wurden gefördert

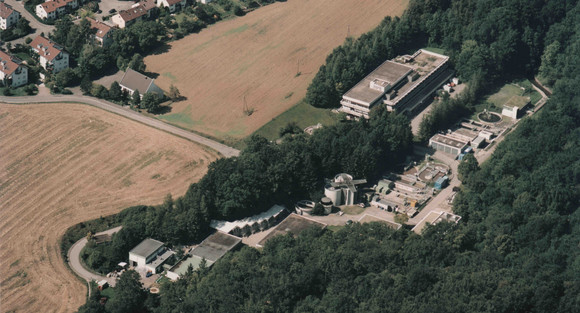

Auf dem Lehr- und Forschungsklärwerk der Universität Stuttgart in Büsnau wurden drei Produkte aus dem kommunalen Abwasser gewonnen: Ammonium, Wasserstoff und Polyhydroxyalkanoate (PHA).

Ein entscheidendes Ziel des Projektes bestand darin, aufzuzeigen, dass die Nutzung des partikulären organischen Kohlenstoffs des kommunalen Abwassers nicht wie bisher nur in der Produktion des vergleichsweise billigen und klimarelevanten Gases Methan besteht, sondern nachhaltigere Produkte entstehen können. Parallel dazu erfolgte die Reinigung des weitgehend partikelfreien Abwassers im Hauptstrom. Hier wurde Ammonium zurückgewonnen, das als Stickstoffdünger für den Landbau verwendet werden kann.

Der Großteil des partikulären organischen Kohlenstoffs wurde durch Sedimentation in der Vorklärung gewonnen. Mehr als 50 Prozent des gesamten organischen Kohlenstoffs im kommunalen Abwasser ist in Feststoffen gebunden und liegt nicht gelöst vor. Die im Ablauf der Vorklärung noch vorhandenen Partikel wurden mithilfe eines Mikrosiebs aus dem kommunalen Abwasser abgetrennt.

Aus dem partikulären organischen Kohlenstoff wurde über eine biochemische Aufspaltung mit Wasser Hydrolysat gewonnen. Das Hydrolysat ist reich an organischen Säuren und wurde in einem neuartigen Reaktorsystem bioelektrochemisch zu Wasserstoff und CO2 umgesetzt.

In einem weiteren Schritt wurden die in den vorangegangenen Prozessen erzeugten Stoffströme (Hydrolysat) zu Polyhydroxyalkanoaten (PHA) umgewandelt. Mit Polyhydroxyalkanoat lassen sich bio-basierte Kunststoffe herstellen.

Projektkoordination:

DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) DVGW-EBI

Prof. Dr. Harald Horn

Projektpartner:

- Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

- CUTEC Forschungszentrum der Technischen Universität Clausthal, Abwasserverfahrenstechnik

- Technische Universität Hamburg, Institut für technische Mikrobiologie (TMI)

- Umwelttechnik BW GmbH, Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz Baden-Württemberg

- Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau Wassergüte- und Abfallwirtschaft – Lehr- und Forschungsklärwerk

- University of Southampton (Assoziierter Partner)

Fördersumme: circa 2,3 Millionen Euro

EU-Mittel: circa 940.000 Euro

Landesmittel: circa 1,4 Millionen Euro

Das Pilotprojekt KoalAplan auf Vimeo

Film: Pilotprojekt KoalAplan: Die Kläranlage der Zukunft (ohne Audiodeskription) Film: Pilotprojekt KoalAplan: Die Kläranlage der Zukunft (mit Audiodeskription)

Weitere Informationen

Umwelttechnik BW: KoalAplan – Kommunales Abwasser als Rohstoff-Quelle Fraunhofer IGB: Start für Bioraffinerie-Projekt zur Gewinnung von Rohstoffen aus Abwasser Umwelttechnik BW: Start für Bioraffinerie-Projekt zur Gewinnung von Rohstoffen aus Abwasser Umwelttechnik BW: Abwasser Recycling inklusive Praxisleitfaden

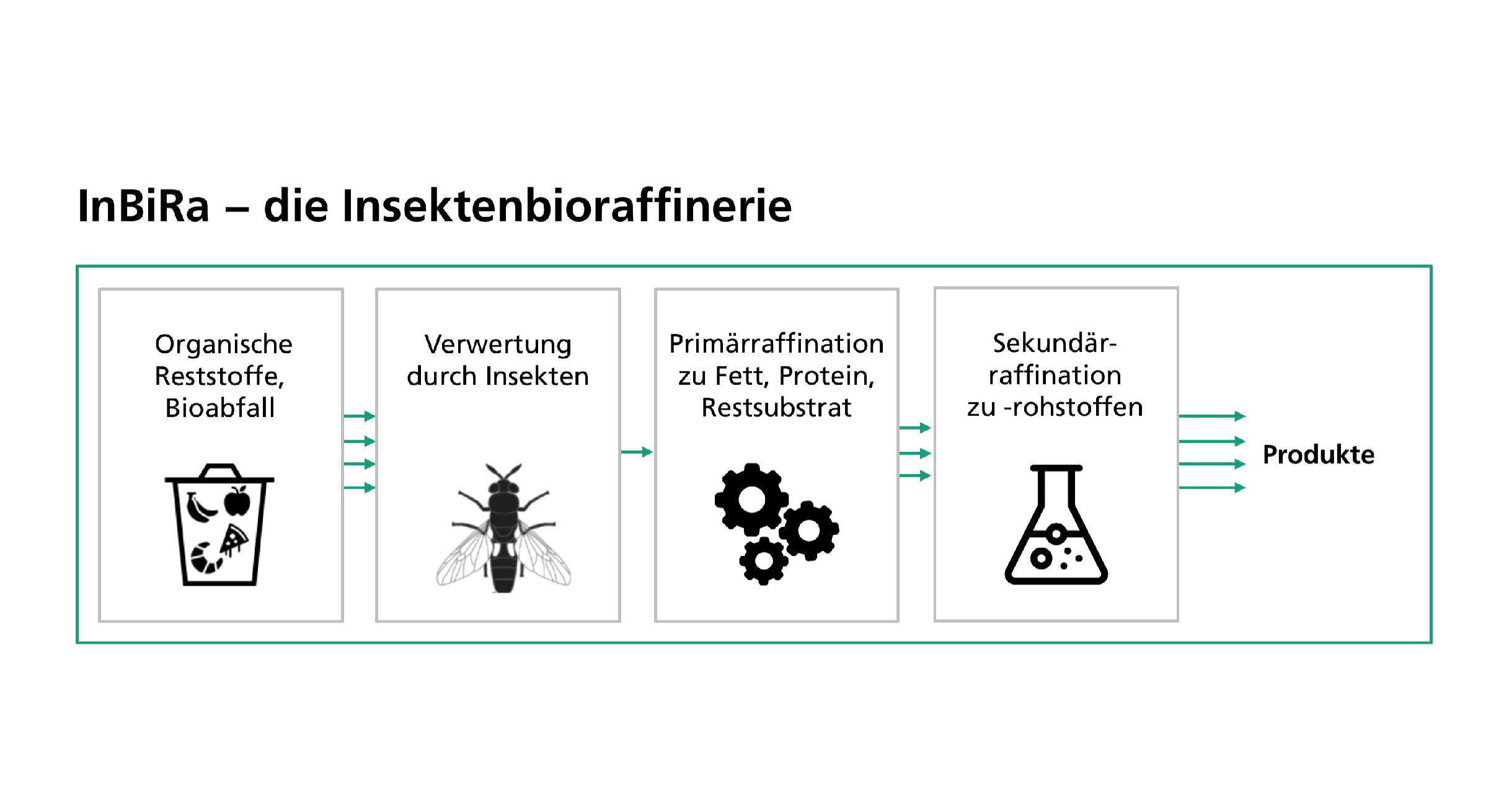

Bei dem Projekt InBiRa wurde eine Insektenbioraffinerie gebaut, in welcher Abfall- und Restströme in neue hochwertige Produkte umgewandelt werden.

Möglich machen es die Insektenlarven der schwarzen Soldatenfliege. Die Larven bestehen aus Proteinen, Fetten und Chitin, woraus neue Produkte hergestellt werden können.

Zunächst wurden die Abfall- und Restströme aus dem Lebensmittelbereich, zum Beispiel überlagerte Lebensmittel oder Essensreste aus Kantinen, so aufbereitet, dass diese die Insektenlarven effizient verwerten können und schnell heranwachsen. Im Anschluss wurden die Larven weiterverarbeitet. Die Insektenbiomasse ist reich an Fett und Proteinen und wurde in der Insektenbioraffinerie in verschiedene Fraktionen aufgetrennt:

- Das Rohfett kann zu Schmierstoffen, Kraftstoffen oder Reinigungsmitteln umgesetzt werden. Der besondere Vorteil: Das Rohfett besitzt durch seinen hohen Anteil an Laurinsäure eine ähnliche Fettsäurezusammensetzung wie Kokos- oder Palmkernöl und bietet somit eine Alternative zu tropischen Ölen.

- Der Proteinanteil der Insekten kann zur Herstellung von Klebstoffen, Bindemitteln, Beschichtungen oder Verpackungsfolien. Die Reste, welche bei der Aufbereitung der Insektenlarven entstanden sind, wurden auf andere Verwertungswege hin untersucht – wie die Gewinnung von Chitosan oder die Nutzung als Düngemittel. Chitosan ist ein abbaubares Biopolymer, das beispielsweise zur Herstellung von Schutzfilmen für Kleidungsstücke verwendet werden kann.

Das Projekt InBiRa untersuchte die Machbarkeit der Herstellung sowie die Marktfähigkeit verschiedener Produkte aus den raffinierten Insektenlarven in enger Kooperation mit möglichen Nutzergruppen. Zudem wurde der gesamte Herstellungsprozess einer umfassenden Nachhaltigkeitsbewertung und Ökobilanzierung unterzogen.

Projektkoordination:

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

Dr. Susanne Zibek

Projektpartner:

- Hermetia Baruth GmbH

- ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH

- Universität Stuttgart, Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie

- Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau Wassergüte- und Abfallwirtschaft

- PreZero Stiftung & Co. KG (assoziierter Partner)

Gesamtsumme: circa 4 Millionen Euro

Fördersumme: circa 3,8 Millionen Euro

EU-Mittel: circa 1,6 Millionen Euro

Landesmittel: circa 2,2 Millionen Euro

Das Projekt InBiRa auf Youtube

Hinweis: Durch Anklicken des Links werden Informationen an Youtube übermittelt und unter Umständen dort verarbeitet. Bitte beachten Sie unsere Hinweise und Informationen zum Datenschutz

Film: Mit Insekten hochwertige Rohstoffe gewinnen – InBiRa [Youtube-Video; ohne Audiodeskription]

Weitere Informationen

InBiRa – Die Insektenbioraffinerie Fraunhofer IGB: InBiRa – Die Insektenbioraffinerie

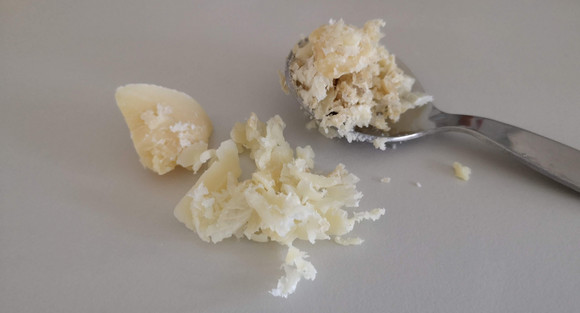

In der Bioabfallraffinerie BW2Pro konnte täglich eine Tonne Bioabfall in hochwertige Produkte und Rohstoffe verarbeitet werden. Mittels hohen Drucks und hohen Temperaturen wurde der Bioabfall aufgespalten und in eine faserhaltige feste und in eine flüssige Fraktion getrennt. Es wurden nahezu alle Anteile des Bioabfalls weiterverarbeitet oder genutzt.

Mittlere Fasern wurden zu Produkten wie Blumentöpfen gepresst. Kurze Fasern können als Kohlenstoffquelle für die Produktion von Cellulase dienen, das zum Beispiel in vielen Waschmitteln enthalten ist.

Die flüssige Fraktion wurde zur Biogasgewinnung vergoren und deren Gärreste als Dünger eingesetzt. Ein Teil der flüssigen Anteile wurde zur Erzeugung von biologisch abbaubarem Biokunststoffen verwendet.

Das Projekt BW2Pro wurde auf einer bereits bestehenden Biogasanlage der Abfallwirtschaft Rems-Murr in Backnang integriert. Die Abfallwirtschaft Rems-Murr wurde bereits frühzeitig in die Planung des Projektkonsortiums eingebunden. Ebenso unterstützen Verbände das Projekt vor Ort.

Das Projekt zeigte erfolgreich auf, wie Bioabfall in kommunalen Biogasanlagen verwertet werden kann. Hier ist der modulare Aufbau des Projekts von großer Bedeutung, da einzelne Module auf bestehenden Anlagen integriert werden könnten und somit die bestehende Technik ergänzen.

Projektkoordination:

Universität Stuttgart, Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft

Dr. Claudia Maurer

Projektpartner:

- Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

- Hochschule Offenburg, Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik

- ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH

- NOVIS GmbH

- Universität Hohenheim, Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie

- Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung

- Universität Stuttgart, Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie

- Universität Stuttgart, Institut für Kunststofftechnik

- Abfallwirtschaft Rems-Murr (Anstalt des öffentlichen Rechts) (assoziierter Partner)

Gesamtsumme: circa 5,95 Millionen Euro

Fördersumme: circa 5,87 Millionen Euro

EU-Mittel: circa 2,38 Millionen Euro

Landesmittel: circa 3,49 Millionen Euro

Weitere Informationen

BW2Pro ifeu gGmbH: Biowaste to Products (BW2Pro) Universität Hohenheim, Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie: BW2Pro Novis – Waste Valorization: Industrielle Biotechnologie Deutscher Bauernverband e. V.: Faserreiche Stoffe im Mittelpunkt der Innovationen

Beim Projekt SmartBioH2-BW wurde eine Bioraffinerie in die bestehende Industrieumgebung der Evonik Operations GmbH in Rheinfelden integriert – unter Nutzung von dort anfallenden industriellen Abwasser- und Reststoffströmen.

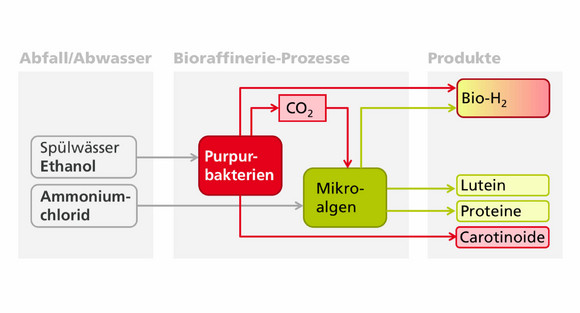

Die Bioraffinerie basierte auf zwei Verfahren der biotechnologischen Wasserstofferzeugung, die miteinander verknüpft sind:

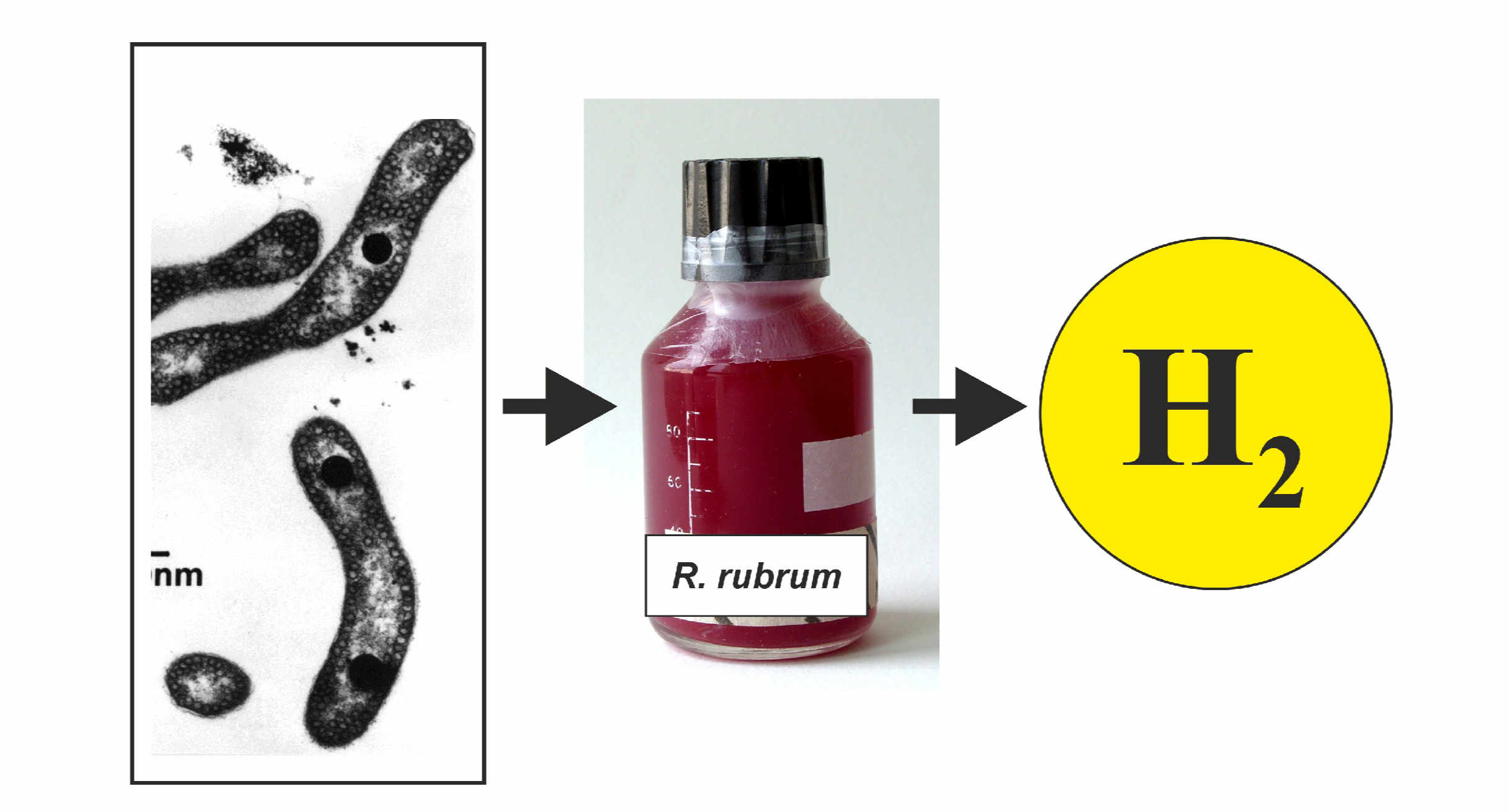

In einem geschlossenem Bioreaktor wurden unter Verwendung von Purpurbakterien Wasserstoff (H2) und weitere Produkte wie Carotinoide gewonnen. Als Nebenprodukt fiel Kohlenstoffdioxid (CO2) an.

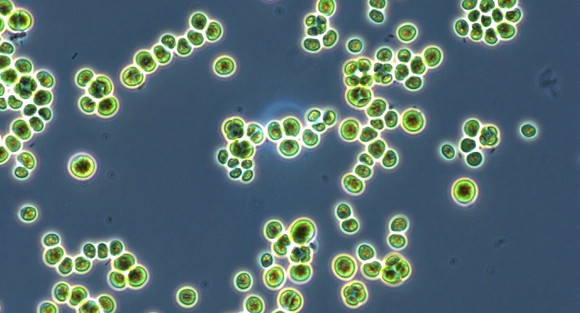

Das Kohlenstoffdioxid wurde der angekoppelten Mikroalgenanlage zugeführt. Dort wurde es in der Algenbiomasse gebunden – unter Freisetzung von weiterem Wasserstoff oder sonstigen Produkten wie Proteinen oder Lutein. Neben der Bindung des Kohlenstoffdioxids diente der Prozess dazu, die Wasserstoff-Ausbeute zu steigern und die Produktpalette der Bioraffinerie zu erweitern.

Die Bioraffinerie sollte über den gesamten Planungs- und Entwicklungsprozess hinweg nach ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Kriterien analysiert und optimiert werden. Die Projektpartner:innen entwickelten eine auf weitere „Biofabriken“ übertragbare, ganzheitliche Bewertungssystematik, mit der die relevanten Umweltauswirkungen und wirtschaftlichen Zusammenhänge erfasst werden können.

Projektkoordination:

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

Dr. Ursula Schließmann

Projektpartner:

- Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

- Universität Stuttgart, Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme IBBS

- Universität Stuttgart, Institut für Energieeffizienz in der Produktion EEP

- Evonik (assoziierter Partner)

Gesamtsumme: circa 3,0 Millionen Euro

Fördersumme: circa 3,0 Millionen Euro

EU-Mittel: circa 1,2 Millionen Euro

Landesmittel: circa 1,8 Millionen Euro

Weitere Informationen

Kläranlagen arbeiten heute schon sehr gut, wenn es darum geht, die Gewässer zu schützen. Das Neue am Konzept des Projektes „RoKKa“ ist, dass wie in einer Bioraffinerie aus Abwasser Rohstoffe gewonnen wurden. Auf der kommunalen Kläranlage Erbach wurde die Produktion von Wertstoffen auf Kläranlagen in innovativen Pilotanlagen erforscht und demonstriert. Stickstoff-Rückgewinnung, Phosphor-Rückgewinnung, CO2-Abtrennung und CO2-Nutzung, Elektrosynthese und Mikroalgenproduktion kamen zum Einsatz. RoKKa erprobte die bioökonomischen Ansätze am Standort der kommunalen Kläranlage in Erbach.

Aus dem nach der Faulung abgetrennten Schlammwasser wurden Nährstoffe gewonnen, die entweder als Dünger in der Landwirtschaft oder direkt zur Algenproduktion genutzt werden können. Das CO2 im Biogas der Faulung wurde abgetrennt und zu einer Basis-Chemikalie verarbeitet.

Ein wichtiger Aspekt von RoKKa bestand darin, dass im Projekt neben dem Gewässerschutz auch der Klimaschutz und die Bioökonomie als Zielstellung für den Betrieb von Kläranlagen aufgenommen wurden. Insbesondere der Lachgasausstoß von Kläranlagen, welches um das 265-fache klimaschädlicher ist als Kohlenstoffdioxid, sollte durch die Arbeiten in RoKKa reduziert werden.

Das Demonstrationsprojekt RoKKa sollte eine flächendeckende Übertragbarkeit der bioökonomischen Ansätze in Baden-Württembergs Kläranlagen und darüber hinaus bewirken. Der Zweckverband Klärwerk Steinhäule, der am Projekt RoKKa beteiligt war, überprüft derzeit noch die Übertragbarkeit der bioökonomischen Lösungen auf einen weiteren Standort.

Projektkoordination:

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

Dr. Marius Mohr

Projektpartner:

- Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB

- Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB – BIOCAT

- Deukum GmbH

- Nanoscience for Life GmbH & Co KG

- SolarSpring GmbH

- Stadt Erbach

- Umwelttechnik BW GmbH

- Universität Kassel Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft

- Universität Stuttgart, Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie

- Technische Universität Kaiserslautern Fachgebiet Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung

- Zweckverbund Klärwerk Steinhäule

Gesamtsumme: circa 3,93 Millionen Euro

Fördersumme: circa 3,83 Millionen Euro

EU-Mittel: circa 1,57 Millionen Euro

Landesmittel: circa 2,26 Millionen Euro

Das Pilotprojekt RoKKa auf Vimeo

Film: Pilotprojekt RoKKa: Das Update für die Kläranlage (ohne Audiodeskription) Film: Pilotprojekt RoKKa: Das Update für die Kläranlage (mit Audiodeskription)

Weitere Informationen

Umwelttechnik BW: RoKKa – Rohstoffquelle Kläranlage Fraunhofer IGB: Wegweisendes Pilotprojekt RoKKa erzeugt Dünger und Rohstoffe aus Abwasser Umwelttechnik BW: Die Kläranlage der Zukunft heißt Bioraffinerie

Die Fachinitiative Bioraffinerien zur Gewinnung von Rohstoffen aus Abfall und Abwasser hatte das Ziel, die verschiedenen Projektpartnerinnen und Projektpartner im Rahmen des gleichnamigen EFRE-Förderprogramms miteinander zu vernetzen und regionale Rohstoffkreisläufe zu schaffen.

Durch den engen Austausch von Informationen und Erfahrungen während der Umsetzung wurde der Fortschritt der geförderten Demonstrations- und Pilotprojekte unterstützt und die Erkenntnisse weiteren Stakeholdern zugänglich gemacht.

Um eine erfolgreiche Marktakzeptanz der hergestellten Produkte zu erreichen, wurden Projektpartner, weitere Stakeholder und interessierte Parteien dabei unterstützt, Verwertungswege für die Produkte und ihre Absatzmöglichkeiten zu erarbeiten.

Die verschiedenen Ansätze von Bioraffinerien und damit erzeugte Produkte wurden aktiv im Land beworben. Erarbeitete Lösungen und Erkenntnisse wurden einem großen Unternehmenspublikum im Rahmen nationaler und internationaler Fachveranstaltungen bekannt gemacht.

Die Fachinitiative Bioraffinerien zur Gewinnung von Rohstoffen aus Abfall und Abwasser wurde von der Landesagentur Umwelttechnik BW umgesetzt. Die Fachinitiative wurde durch Landesmittel gefördert, unabhängig vom Förderaufruf EFRE Bioökonomie – Bio-Ab-Cycling.

Ansprechpartnerin:

Dr.-Ing. Anette Zimmermann

Leiterin Team Umwelttechnik

Landesagentur Umwelttechnik BW

Kontakt

Referat Ressourceneffizienz, Green Tech, Bioökonomie

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft 70182 Stuttgart