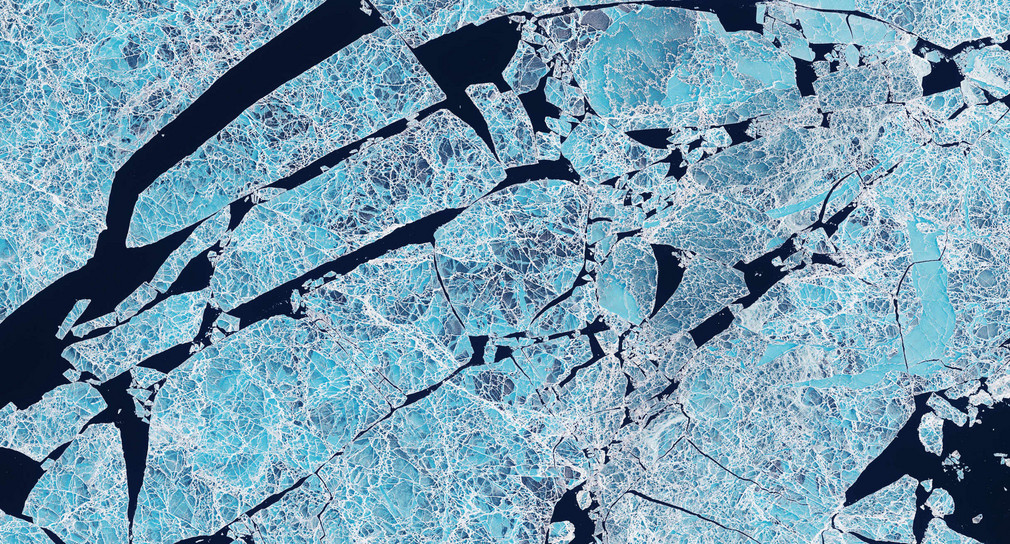

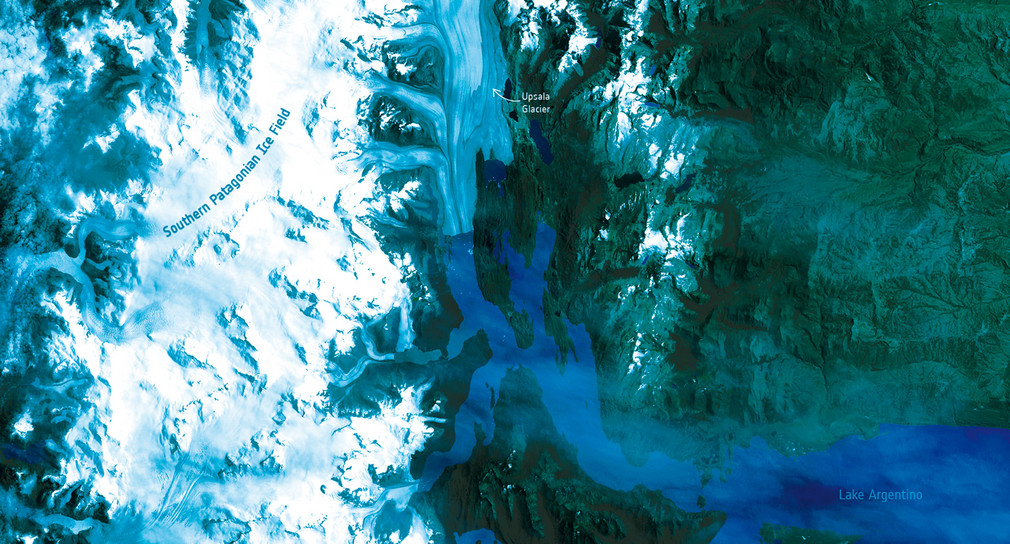

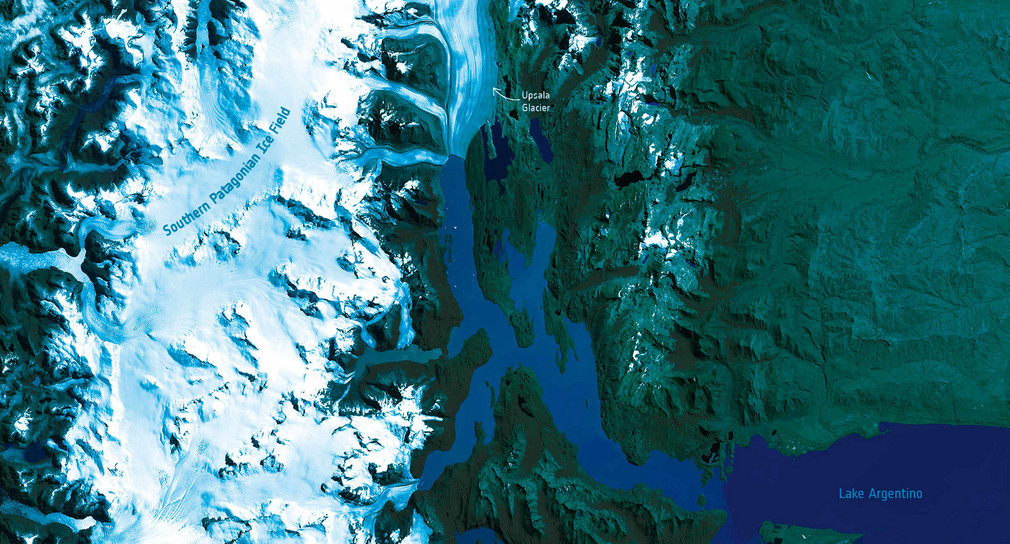

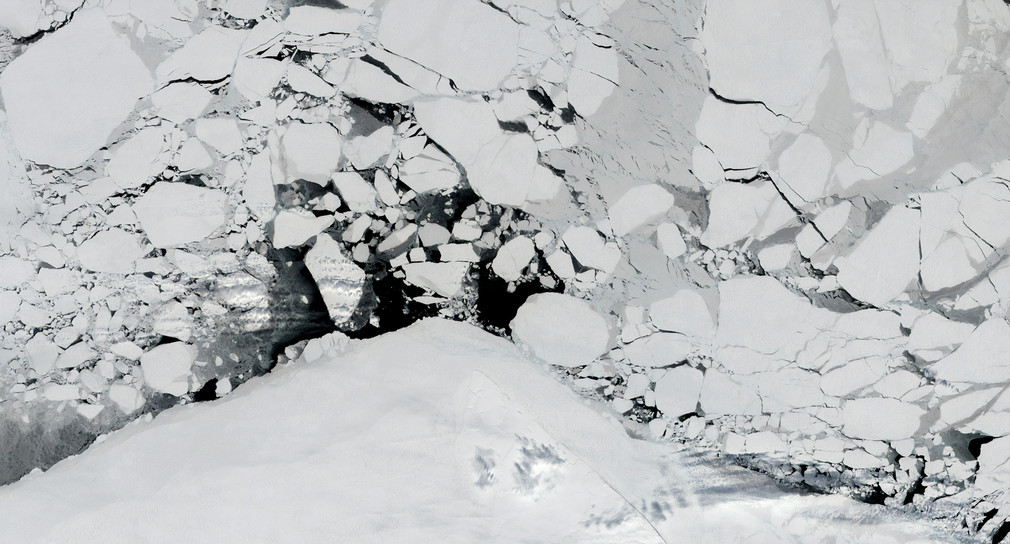

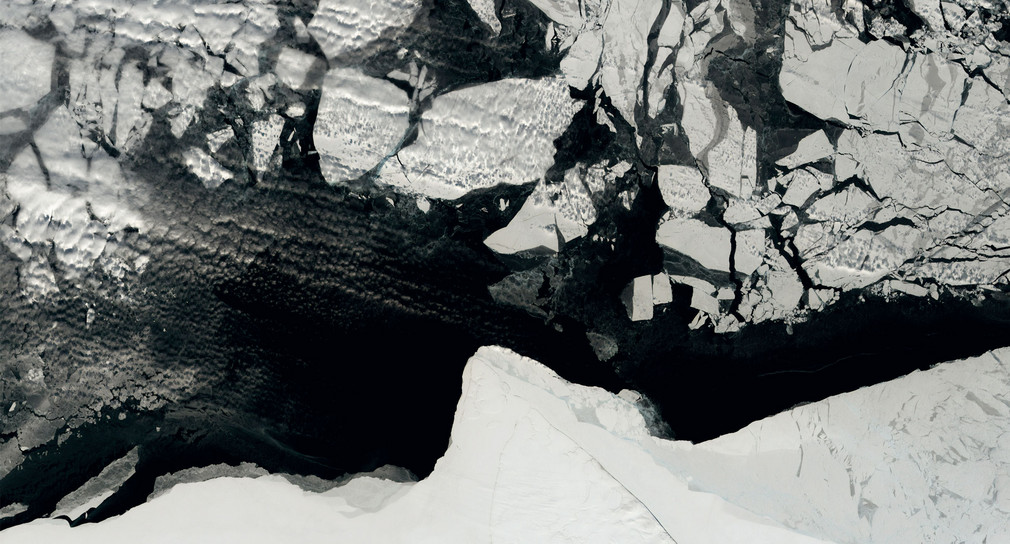

Die Folgen der Erderwärmung und des Klimawandels zeigen sich besonders drastisch an den Polen und in den hohen Berglagen. Denn dort schmelzen die Eismassen – und das immer schneller. Forschende befürchten, dass bis Ende des Jahrhunderts die Gletscher in den Alpen so gut wie verschwunden sein werden.

Selbst bei einer Erderwärmung von unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Situation wäre bis 2050 nur noch rund die Hälfte des Gletschervolumens der Alpen vorhanden; bis 2100 läge der Rückgang bei über 70 Prozent. Bei einer Erwärmung der Erde von 2,6 bis 4,8 Grad Celsius könnten bis zum Ende des Jahrhunderts sogar mehr als 90 Prozent aller Gletscher abgeschmolzen sein. Mit den Gletschern gehen weltweit prägende Landschaftselemente und wichtige Süßwasserspeicher verloren. Das geschmolzene Gletscherwasser landet über kurz oder lang im Meer. Geschmolzenes Festlandeis lässt den Meeresspiegel derzeit um 3,7 Millimeter pro Jahr steigen.

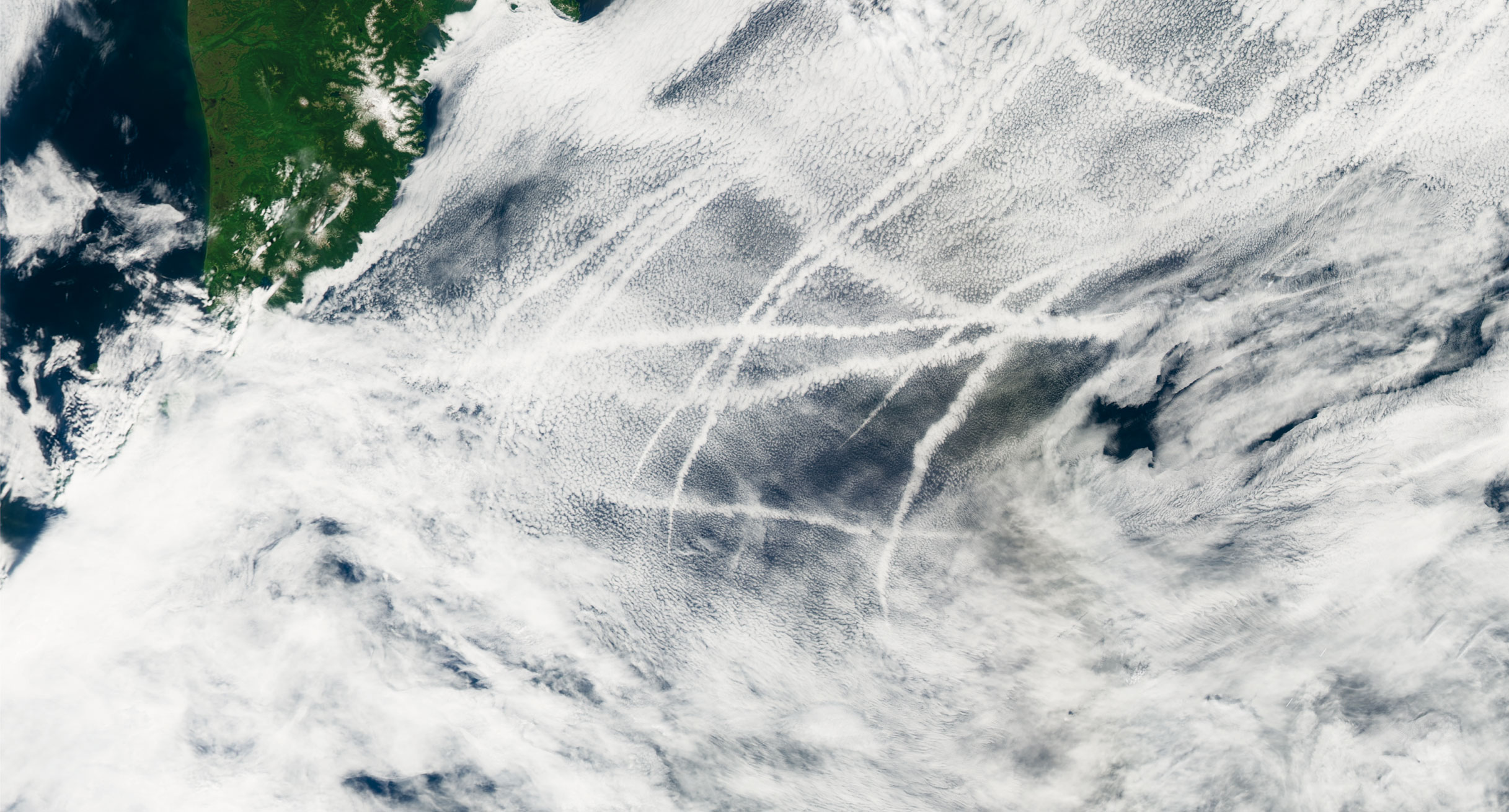

Die Triebwerke von Flugzeugen hinterlassen Spuren, die auch aus dem Weltall gut zu beobachten sind: Kondensstreifen. Sie durchschneiden den blauen Himmel und verstärken die Bewölkung. Je mehr Flugverkehr, desto mehr Wolken. Diese beeinflussen die Temperaturen auf der Erde. Denn Wolken wirken wie ein Schild, das verhindert, dass einfallende Strahlung bis zur Erdoberfläche durchdringt, vor allem aber, dass Wärmestrahlung von der Erde ins All entweichen kann. Die Folge: es wird wärmer.

Im vergangenen Jahrzehnt war es um 1,1 Grad Celsius wärmer als in der Zeit vor der Industrialisierung. Geht es ungebremst weiter, wird die kritische Marke von 1,5 Grad Celsius Erwärmung bereits im Jahr 2030 erreicht – zehn Jahre früher als bislang gedacht. Wird es noch wärmer, könnten kritische Kipp-Punkte überschritten werden. Die Folge: der Klimawandel wird

sich nochmals beschleunigen. Einer dieser kritischen Kipp-Punkte ist das Schmelzen des Eises. Sonnenstrahlen werden momentan noch von Eis und Schnee ins All reflektiert, das sorgt für Kühlung. Schmilzt jedoch das Eis, kann es die Strahlung nicht mehr reflektieren und die Erde heizt sich weiter auf. Damit das Klima nicht kippt, müssen wir alles tun, um den Ausstoß von Treibhausgasen schnell und deutlich zu reduzieren!

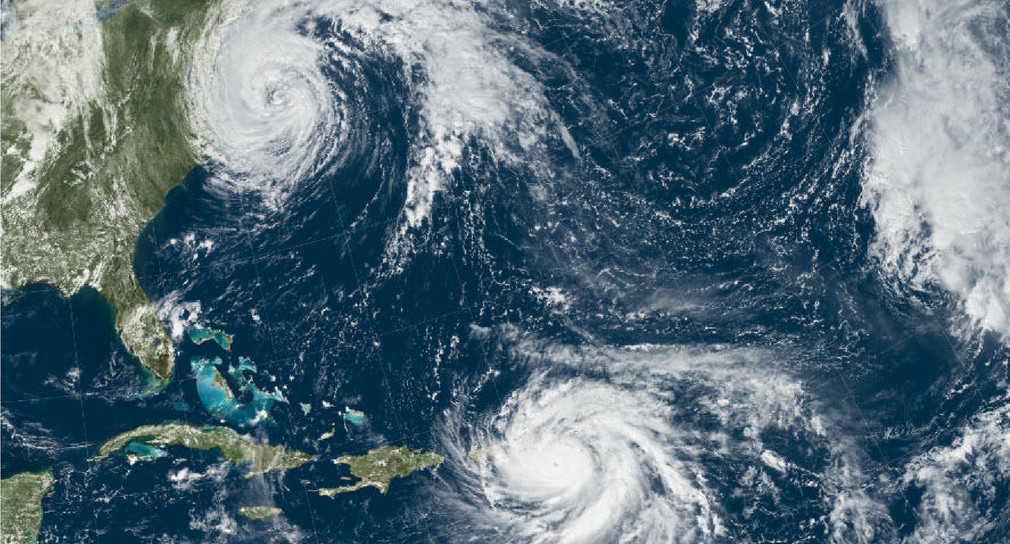

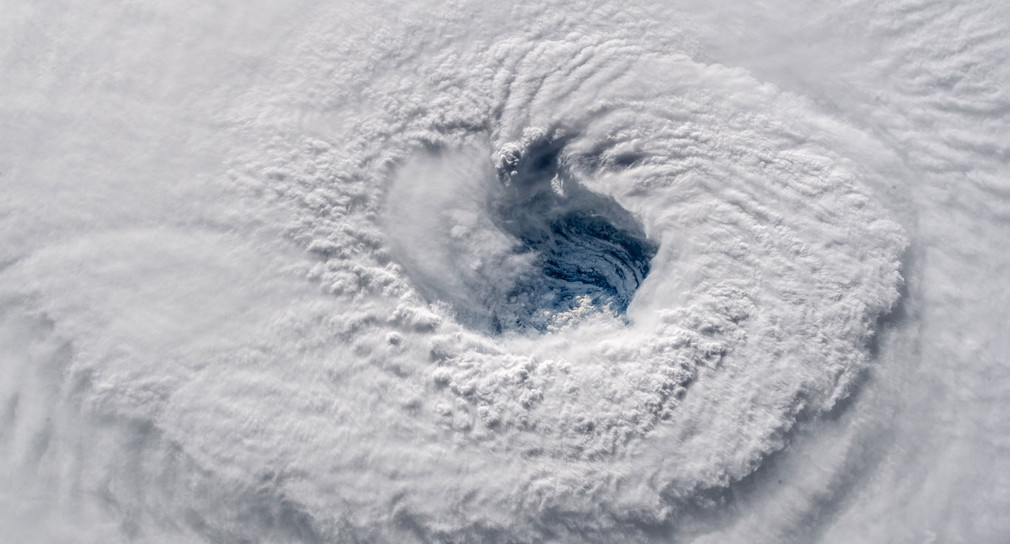

Wenn der Wind sich dreht – Stürme auf dem Vormarsch

Die globale Erderwärmung lässt nicht nur das Eis schmelzen, sie sorgt auch für ordentlich Wind. So wurden beispielsweise in der atlantischen Hurrikane-Saison 2020 30 Wirbelstürme gezählt. Viele so stark und so regenintensiv wie noch nie. Weil sich der Atlantik erwärmt, verdunstet mehr Wasser und wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen – beides heizt die globale Windmaschine mächtig an und bringt uns stürmische Zeiten.

Wetterextreme mit viel Wind, hohen Niederschlägen oder Hitzewellen nehmen auch bei uns zu. 1999 und 2007 hinterließen die Orkane Lothar und Kyrill in Baden-Württemberg Spuren, die heute noch sichtbar sind. Im Winter 2010 sorgten lang anhaltende Schneefälle für Chaos in Europa. Die Hitzesommer 2018 und 2019 bescherten Deutschland neue Trockenrekorde. Im Herbst 2020 entstand über Griechenland ein Medicane, ein tropensturm-ähnliches Sturmtief. Im Sommer 2021 brachten Starkregenereignisse Verwüstung und Tod nach Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wir brauchen deutlich mehr Anstrengungen im Klimaschutz, um die Klimafolgen abmildern zu können.